美國國會通過法案向烏克蘭提供610億美元援助,預計在幾天內簽署生效。 烏克蘭目前最迫切需要的是防空系統、中遠程飛彈和砲彈。 莫斯科軍隊的砲彈數目比基輔的比例至少為五比一,上升至十比一,這意味著烏克蘭砲兵越來越無法阻止俄羅斯軍隊在地面攻擊之前集結。 物資短缺如此嚴重,以至於一些烏克蘭砲手報告說,他們只能發射煙霧彈來嚇唬俄羅斯人。 美國國會長達數月的拖延主要是總統選舉年國內政治姿態的問題。 在近幾個月出現一系列混雜的信號之後,川普支持共和黨眾議院議長麥克·約翰遜決定在週六將烏克蘭援助法案付諸表決。 但眾議院中反對該法案的共和黨議員多於支持該法案的議員。 除此之外,美國和歐洲的國防工業基地還遠遠無法與俄羅斯大幅增加的軍事產出和自身強化的國防部門相符。 最後值得重申的一點是,烏克蘭並不是西方面臨的唯一重大安全危機。 美國眾議院在通過烏克蘭支持法案的同時,也投票支持對以色列和台灣的軍事支持,可能授權總額約1000億美元的資金。 所有這些可能意味著烏克蘭將在美國額外支持的支持下在一年內贏得對俄羅斯的戰爭的預測往好裡說是過於樂觀,往壞了說是危險的妄想。 鑑於莫斯科和基輔持續不斷的勝利言論,另一場永遠的戰爭可能會變得更加可持續——就目前而言。 同路點評: 預計烏克蘭不會在2024年扭轉戰場態勢。 這筆資金可能只能幫助烏克蘭穩定今年的地位,並開始為2025年的行動做準備,因為俄羅斯一直在增加國防開支,據估計高達GDP 的7.5%,並在戰場上進行創新,而歐洲國家在 重組其軍事工業基地以支持烏克蘭方面進展緩慢。 在美國,有些彈藥是由政府擁有的公司處理的,而歐洲國家則依賴私人企業。 如果美國和歐盟成功阻止中國和伊朗進一步援助莫斯科,才能有機會,雖然美國已初步討論了對部分中資銀行實施制裁,但尚未制定實施此類措施的計劃。 制裁是一種「核子」選擇,因為這可能對全球經濟和中美關係產生巨大的連鎖反應。 不過美國通過的預算案, 及歐盟早前成立的援烏戰爭基金, 表明了歐洲及美國不能讓俄羅斯在俄烏戰爭中, 取得勝利的決心。也有提出美國將要制裁在經濟上支持俄羅斯的中國, 相信這對烏克蘭情況影響更大吧。

曾在聯邦政府擔任公職長達30年、澳洲前內政部常務副部長邁克·佩祖洛(Mike Pezzullo)在接受澳洲廣播公司(ABC)時事節目《7:30》採訪時,被問及如果與 中國發生衝突可能會是什麼樣子,他說未來十年發生衝突的可能性約為10%,但一旦發生,其後果可能是「災難性的」。 佩祖洛表示,一旦與中國開戰,網路和認知戰將成為關鍵問題,他警告澳洲存在重大惡意網路攻擊威脅,尤其是關鍵的基礎設施,包括醫院、電網等。 佩祖洛1987年入職國防部,先後在該部門工作了11年。去年佩祖洛因為被發現與自由黨人商討工作而被追責辭退, 這是他在被辭退後首次接受訪問, 他表示將以另一種方式對澳洲作出貢獻。 同路點評: 佩祖洛在內政部擔任常務副部長長達六年,橫跨前自由黨政府和現任工黨政府。 然而他於2023年被解職。 他被解職的原因是他曾與自由黨實權人物斯科特·布里格斯(Scott Briggs) 之間有數百條短信往來,這些短信的內容揭示了他試圖影響政府的政策。 審查還發現他至少違反了澳洲公共服務守則14次,也被發現參與了對政府部長們的「流言蜚語和不尊重的批評」。有猜想佩祖洛會在未來聯邦選舉參選, 大家且拭目以待。不過以他的豐富政府工作經驗, 若參選能勝出的機會也不少, 因此不容忽視這一個可能性。

社媒平台X的老闆馬斯克與澳洲總理阿爾巴尼斯「開戰」。 近日馬斯克正與澳洲網路安全專員(eSafety commissioner)就刪除上周雪梨教堂刺人事件的影片的命令爭執不休。 22日晚,網路安全專員裁定X必須暫時撤下這些帖子,直到下一個法庭聽證舉行。 馬斯克連發數條帖子,嘲諷澳洲總理和網路安全專員,並認為X拒絕刪除暴力視頻,使其成為社交媒體平台中唯一一個捍衛言論自由的平台。 阿爾巴尼斯反駁說,馬斯克先生的言論只能暴露他的「傲慢」。 X的財力及影響力不容忽視, 但要挑戰澳洲國家規則, 相信也不容易。 同路點評: 自從雪梨連續發生持刀攻擊事件,政府重新開始關注加強對社群媒體的監管標準。 網路安全專員上週命令刪除這些影片與相關的內容。 Meta遵從了指令,但X並未刪除內容,而是透過「地理封鎖」讓在澳洲的人無法看到這些內容。 如果澳洲拒絕令人憎惡的暴力行為的資料,網路安全專員能夠減輕以病毒式傳播對澳洲社會造成重大傷害。事件讓人再次思考「言論自由」並不等同社會不能干涉一些資訊的傳放, 例如攻擊事件的報導, 是否包括社會認為會令社會不安的所有視像? 禁止這些視頻的傳播, 又對言論自由有多少影響?

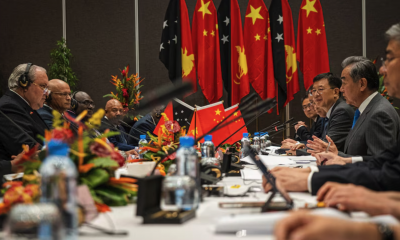

中國外長王毅對太平洋地區地緣政治影響力的爭奪進行了猛烈抨擊,稱巴布亞新幾內亞(PNG)不是「任何大國的後院」。 王毅在訪問南太島國巴新期間與外長賈斯汀·特卡琴科(Justin Tkatchenko)舉行了雙邊會談,並為該國救災工作提供贈款。 王毅上次造訪巴新是在2022年,當時中國未能成功尋求達成區域安全和貿易協定。 在雙邊會晤後舉行的不允許記者提問的記者會上,王毅敦促「不干涉太平洋島國的內政」。 他說:「太平洋島國是島國人民的家園,不是任何大國的『後院』。」 王毅的突然到訪, 就在澳洲總理阿爾巴尼斯出訪PNG的前一天, 令人相信是顯示中國在這地區的影響力, 及宣示中國與巴國的關係, 不受澳洲影響。可以說, 南太平洋島國, 仍然是中國擴大全球影響力的主要關注地區之一。 同路點評: 若後院是指地理位置, 巴新與太平洋群島是澳洲後院, 是一個事實。不過, 澳洲多年來, 都沒有理會或從這後院取得利益, 相反澳洲一直向它們提供援助。中國與巴新的鄰國所羅門群島簽署了重大安全和治安協議,這在坎培拉引起了相當大的恐慌。 去年年底,澳洲政府與巴新達成了雙邊安全協議。 的確,任何國家都應該彼此尊重而不是附屬於別的國家,太平洋島國自是有選擇盟友的權力。但是,中國和澳洲在太平洋地區的競爭也不是一天兩天了,現實就是誰有實力誰更有發言權。 誰給的利益多,小國就會更傾向誰,只不過需要「師出有名」罷了。看來, 澳洲要投放更多資源在這地區, 才能滿足這些國家領袖的需要吧。

近1.7萬名菲律賓和美國軍人於昨天(4月22日)正式拉開一年一度的「肩並肩」(Balikatan)聯合軍演的帷幕。 這次演習首次在菲律賓領海之外舉行,菲律賓海岸防衛隊積極參與。 另外,參加軍演的還包括約150名澳洲軍事人員和100名法國海軍人員,日本將派出軍事觀察員。 今年的演習有約16,700名軍人參加,略少於去年的17,600人。 預計演習持續19天,於5月10日結束。 在演習中,美菲部隊將模擬收復菲律賓最北端靠近台灣的島嶼以及面向南中國海的西部巴拉望省的島嶼。 美菲之間存在互相保衛的協議, 而美國與澳洲之間, 也有軍事合作協議, 看來這一次的軍演, 是美國進一步建立在太平洋軍事影響力的行動, 針對的國家明顯不過。 同路點評: 此時正值菲律賓和中國的海上衝突不斷升級之際,因此演習備受關注。 雖然官方表示,演習並非針對任何外部侵略者,然而,面對的情況其實很清楚──中國。 海上搞圍堵遏制、島鏈封鎖,是美國回應中國崛起的回應, 世界會更容易陷入撕裂動盪的旋渦。不過問題如何解決, 從中國不斷擴大在各處的軍事及政治力量, 相信不是美國扮作視而不見就可解決。世界的格局, 從歷史看來, 也從來都是從海上開始的。 海洋不應該是各國「炫耀武力推行砲艦外交的競技場」的舞台,相信這是中國及美國都要考量的事實, 不過無可奈何地, 海洋一直是舞台的中心。